新車であれ中古車であれ、新しく車を購入する事になった時、必要になるのが車庫証明です。慣れている人は問題ありませんが、初めて車庫証明を取得する場合には何が必要でどこに申請すればいいのかなど、手こずる事も少なくありません。

そこで今回の記事では、車庫証明を自分だけでも出来るだけスムーズに取得出来るよう、取り方を詳しく解説していきます。必要書類の書き方や注意点なども解説しますので、これから車庫証明を取得する予定がある方は合わせて参考にしてください。

車庫証明の取り方の4つの手順を簡単に解説

車庫証明を取得する時に行うべき手順は、主に以下の4つあります。

・必要書類に記入して、全ての書類を完成させる

・管轄の警察署で書類を提出し、申請を行う

・一定の期間後、警察署で車庫証明を受け取る

基本としては、以上の4つの手順をこなす事で車庫証明を手にする事が出来ます。

管轄の警察署で申請書類を一式もらう

まず申請書類を管轄の警察署でもらいましょう。ここで言う管轄というのは、あなたがこれから申請する予定の車庫がある地域の事を指します。

基本的に各区や町に1つずつ管轄の警察署があるはずですが、分からない場合は以下の警察庁が公開しているPDFでチェックしてみてください。

全国警察署の名称位置管轄区域:https://www.npa.go.jp/about/overview/kankatsu/h30-kankatsu.pdf

そして管轄の警察署が分かったら、実際にその警察署に行き、交通課窓口で書類一式をもらいましょう。ちなみに、警察署のホームページでダウンロードする事や車のディーラー・販売店などで手に入れる事も出来ます。

平日に警察署へ足を運ぶ時間が無い方は、これらの方法で書類を用意してください。

必要書類の作成

警察署で一式書類が貰えますが、念のため以下の4種類が手元にあるか確認しておきましょう。

2.保管場所の所在図・配置図

3.保管場所使用権原疎明書面、もしくは保管場所使用承諾証明書(人によって必要な種類が変わる)

4.自動車の使用者の住所を確認出来るもの

※4つ目については運転免許証など各自で用意します。

これらの書類を用意したら、それぞれに必要事項を記入し完成させます。それぞれの書類の具体的な書き方については後ほど解説しますので、記入時にはそちらをチェックしてください。

管轄の警察署で申請

2つ目の手順で全ての書類を完成させたら、実際にその書類を持って再び管轄の警察署へ行きます。そして、書類を受け取った交通課窓口で全ての書類を提出し、車庫証明の申請を行うのです。

また、この申請時には各都道府県によって多少数字は変わりますが、2,000円前後の申請手数料が必要ですので注意してください。書類の提出時に認印の押し直しを指示される事もあるので、認印も合わせて持っていく事をおすすめします。

車庫証明の交付・受け取り

3つ目の手順で車庫証明の申請を行ったら、基本として中1日~2日、遅くても1週間ほどで車庫証明の交付が行われます(ただし、繁忙期などに日数が変化する可能性あり)。車庫証明が交付されたら、再び管轄の警察署の交通課窓口へ行きましょう。

そして、保管場所標章代として500円支払って、車庫証明や保管場所標章などを受け取れば一通りの手順は完了です。ただし、受け取り後には運輸支局への車庫証明書の提出や保管場所標章の貼り付けなど、別でやる事が残っていますので忘れないように注意してください。

車庫証明の取り方で紹介した必要書類の種類とその書き方

車庫証明の取り方の手順でご紹介したように、車庫証明を取るためにはいくつかの書類を用意する必要があります。それぞれの書類の記入は特に難しいものではありませんが、初めての場合などはどのように書けば良いのか戸惑うケースも珍しくはありません。

そこで、それぞれの書類の具体的な書き方や注意点などについて解説していきます。間違った書き方をせずにスムーズに提出するためにも、書類を用意する時にはぜひ参考にしてください。

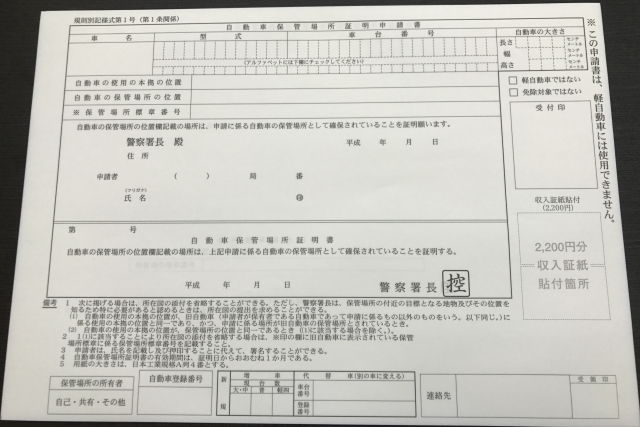

自動車保管場所証明申請書

「自動車保管場所証明申請書」の書き方は、以下のように上から順番に書き込んでいきましょう。

1段目

※上記は車検証を見てそのまま書き写せばOK

2段目

3段目

4段目

5段目

6段目

7段目

過去に使って事がない車庫なら新規に○を付ける

既に交付を受けた車庫なら代替に○を付け、その隣に車両番号を記入

保管場所の所在図・配置図

「保管場所の所在図・配置図」の書き方を紹介します。

まず保管場所の所在図についてですが、こちらは自宅と車庫が同じ場所にある場合は記入する必要はありません。違う場所に車庫がある場合には、簡単な地図上で自宅と車庫の位置を直線で結んで、その距離を記入してください。

そして、保管場所の配置図については、車を保管する車庫の大きさや入り口の幅、駐車スペースの面積を簡単な図で書きます。また、月極駐車場など複数の止める場所がある場合は利用するスペースの番号等を記載して区別出来るようにしておきましょう。

ちなみに、所在図についてはインターネットなどで地図を印刷し、それを切り取ったものを貼り付ける事も可能です。書く事が面倒な方などはぜひ活用してみてください。

保管場所使用権原疎明書面、もしくは保管場所使用承諾証明書

「保管場所使用権原疎明書面、もしくは保管場所使用承諾証明書」の書き方を記載します。

この2つの書類については、車庫がある場所が自分の土地かどうかによってどちらを用意するか変わります。自分の土地なら「保管場所使用権原疎明書面」を、アパート・マンション等の月極など借りる場合なら「保管場所使用承諾証明書」を用意するのです。

この2つの書類の書き方については、それぞれ以下のように書きましょう。

- 【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】

- 【保管場所使用承諾証明書】

1段目

右側の「土地」にも○を付け、丸車庫が屋根付きなど建造されている場合には「建物」にも○を付ける

2段目

3段目以降

※土地を共有して所有している場合は、その共有者全員の使用承諾書を添付する必要があるので注意

1段目

2段目

3段目

同じ場合には「上記に同じ」と記入

2・3段目の右側の欄→当てはまる使用者と契約者の関係に○を付ける

4段目

5段目

自動車の使用者の住所を確認出来るもの

「自動車の使用者の住所を確認出来るもの」の書き方を記載します。

これまでに解説した3つの書類とは違って、特に書く何かを必要はありません。文字通り、自動車を使う人の住所を証明出来る書類そのものが必要だからです。

以下のような書類であれば手続きに使用する事が出来ますので、参考にしてください。

- 運転免許証(本人以外が申請する場合はコピーが必要)

- 公共料金の領収書

- 消印付きの郵便物

- 3ヶ月以内に取得した印鑑証明や住民票

※会社が本拠の場合は、登記簿謄本や公共料金の領収書などのコピーが必要

車庫証明の取り方に関する注意点

車庫証明に関してはいくつか理解しておくべき注意点があります。

・車庫証明を受け取ったらステッカーをすぐに貼る事

・事故などで窓を交換する時には再発行が必要

・自分で申請出来ない場合は、代理申請を活用する事

・駐車場は自宅から2km以内でなければいけない事

・普通車と軽自動車では取得のタイミングが違う事

それぞれの注意点について1つずつ詳しく解説していきます。

新車・中古車関係なく必要

車庫証明は、あくまでも使用する車を保管する車庫の場所や所有権などを確認するための書類として作られています。そのため、初めて新車を買う時でも既に乗っている車から中古車へ乗り換える時でも、これから使い始める車がある時には申請しないといけません。

これは友人などから無料で車を譲り受けた時も同様です。中古車や譲り受けた場合に必要な申請はもう済ませてあると勘違いしてしまうと、車庫法律違反で処罰の対象になる事もあります。

どのような形であれ、これまでとは違う車を使い始める時には必ず車庫証明を行うようにしましょう。

車庫証明発行後はすぐに窓に貼る

車庫証明を申請し、無事に発行が済むと証明書と合わせて以下の2つのものが渡されます。

- 保管場所標章番号通知書

- 保管場所標章

1つ目の通知書に関しては、車検証などと合わせて保管しておくだけで問題ありません。ただ、2つ目の保管場所標章と呼ばれるステッカーは貰ったすぐに車の後部ガラスに貼り付けましょう。

このステッカーの貼り付けは、義務付けられている事です。貼っていないからと何かしらの罰則がある訳ではありませんが、口頭注意などを受ける事もあります。

もらったら忘れない内にすぐに貼るようにしましょう。

事故などで窓を交換する時には再発行が必要

窓の交換が必要な時には再発行しなければいけません。車を運転していると、事故などで窓を交換しなければいけない状況に陥る事があります。

先ほど説明したように、車庫証明で受け取る保管場所標章というステッカーは窓に貼っているはずです。そのため、事故などでそのステッカーが貼り付けられた窓を交換するとステッカーが無くなるため、再発行しなければいけません。

再発行については「保管場所標章再交付申請書」という書類に必要事項を記入し、手数料500円を支払って提出すれば発行してもらえます。ただし、発行には通常の発行と同様に数日必要ですので、なるべく余裕を持って申請しておくと良いでしょう。

自分で申請出来ない場合は代理申請を利用

車庫証明の申請に必要な書類を受け取ったり提出したりするためには、警察署の交通課窓口に行く必要があります。しかし、この交通課窓口でのやり取りは、原則として平日しか行なえないので注意が必要です。

もちろん、中には会社などで平日にどうしても手続きを進める事が難しい人もいるでしょう。そのような場合に、無理やり乗ってしまうと車庫法律違反なので、そんな時には代理申請を利用してください。

例えば、家族などに代わりに行ってもらったり、有料にはなりますがディーラーなどに依頼する事も出来ます。委任状等も必要ありませんので、どうしても自分で申請出来ない時には早めに他の人の力を借りるようにしましょう。

駐車場は自宅から2km以内が原則

車庫証明を申請する書類には、車庫と自宅(本拠地)の距離を書く必要があると説明しました。そして、その直線距離が2km以上だと認められないので、注意しなければいけません。

特に引っ越しをして本拠地が変わり車庫との距離が2km以上になったのに、その変更をしないと車庫法に違反してしまいます。さらに、引っ越しで本拠地が変わった場合には、そもそもその住所の変更も行わなければいけません。

もしこの車庫法に対する違反をすると最悪の場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる事があります。そのため、申請時や引っ越し等で本拠地が変わった時には、駐車場・車庫の位置は必ず2km以内の車庫にする事を守ってください。

普通車と軽自動車では取得のタイミングが違う

普通車と軽自動車では取得のタイミングが変わります。以下のように取得タイミングに違いがあります。

| 種類 | 取得のタイミング |

|---|---|

| 普通車 | 運輸支局でナンバープレートを発行する前に取得しなければいけない |

| 軽自動車 | 新車として登録してから15日以内に届け出をすれば問題ない |

普通車と軽自動車では車庫証明を取るべきタイミングが変わります。また、軽自動車に関しては、人口約10万人以上の市や県庁所在地などでのみ手続きが必要で、それ以外ではそもそも手続時自体が不要なのです。

ただ、実際には手続きが必要なのか分からない事が多いと言えます。軽自動車の場合には全国軽自動車協会連合会のHPなどでチェックしてみると良いでしょう。

全国軽自動車協会連合会:https://www.zenkeijikyo.or.jp/kei/garage

普通車については、運輸支局でナンバープレートを発行する前に車庫証明を取る必要がありますが、有効期限は約1ヶ月です。約1ヶ月を過ぎると反対に受理されない事もありますので注意してください。

車庫証明の取り方のまとめ

それでは最後に今回解説してきた車庫証明の取り方に関する情報を簡単にまとめます。

【車庫証明の取り方】

2.書類に必要な情報を記入する

3.管轄の警察署へ書類を提出し、車庫証明発行の申請を行う

4.車庫証明が発行されたら、警察署で受け取る

【車庫証明で必要な書類の種類】

2.保管場所の所在図・配置図

3.自宅に車庫がある場合は保管場所使用権原疎明書面、月極駐車場などを借りる場合は保管場所使用承諾証明書

4.自動車の使用者の住所を確認出来るもの

【車庫証明を取る上での注意点】

・車庫証明でもらえるステッカーはすぐに窓に貼る

・事故などで窓を交換する時には再発行をする

・自分で申請出来ない時はディーラーなどを活用し代理申請を行う

・駐車場は原則2km以内である事(引っ越して2km以上になった場合は、住所変更と合わせて車庫も変える)

・普通車と軽自動車では車庫証明の取得するべきタイミングが違う

今回解説した車庫証明は、車庫法によって発行が義務付けられている書類です。違反にならないためにも上記の情報を参考にして、正しく効率的に申請し、発行してもらうようにしてください。

最大5,000社の公開入札で最高額が分かる【76万円も高くなる!?】

中古車を売る際、知り合いの業者や大手業者に依頼する方も多いと思います。 しかし、査定を依頼する業者によって大きく査定額が異なるため、適当に業者選びする事は避けなければなりません。

実際に、他の業者と比べて10万円単位で高く査定をしてもらった事例もある程。 知識が無いと買い叩かれるケースも多く、知恵袋や掲示板などを見ても悪い口コミが多い業者を見かけます。

【ユーカーパックで適正価格診断】

- 約30秒の入力で査定の最高額が分かる

- 最大5,000社の価格から比較が出来る

- 大手から地方の会社までネットワーク化

- 1社のみの連絡でしつこい営業・勧誘電話がない

- 相談、業者紹介など完全無料

- ディーラー下取りよりもお得

大きな特徴としては、他の一括査定でも言える事ですが、愛車の最高額が簡単に分かるという事です。 最大5,000の買取業者が入札を行うので、通常に査定依頼するよりも高く売れる可能性があります。

また、ユーカーパックが他の一括査定との大きな違う所は、ユーカーパックからの1社だけなので、沢山の業者の電話が迷惑という事。 しつこい営業もないので、他の一括査定で嫌な思いをしたという方でもおすすめが出来ます。

完全無料で利用する事が出来ますので、中古車の売却を検討している方は試しておいて損はありません。